校館弦歌丨我國(guó)第一所現(xiàn)代大學(xué):不從紙上逞空談 要實(shí)地把中華改造

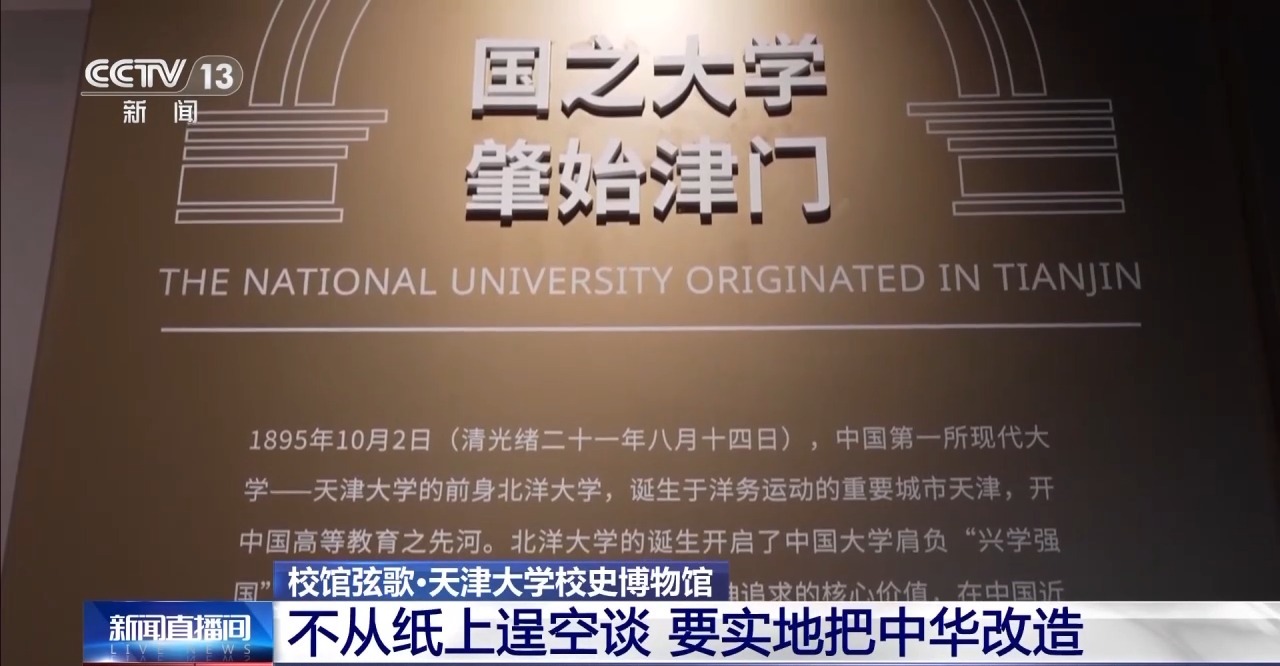

天津大學(xué)是我國(guó)第一所現(xiàn)代大學(xué),今天的“校館弦歌”系列節(jié)目,我們要走進(jìn)的就是天津大學(xué)校史博物館,透過(guò)豐富的史料,去感受中國(guó)高等教育的發(fā)展歷程與精神傳承。

走進(jìn)博物館,首先映入眼簾的是一條宛若時(shí)光隧道的歷史長(zhǎng)廊,墻上鐫刻著一個(gè)個(gè)重要的歷史節(jié)點(diǎn)。時(shí)間回溯到130年前,甲午戰(zhàn)敗,人心思變。時(shí)任津海關(guān)道的盛宣懷倡議設(shè)立新式學(xué)堂,經(jīng)直隸總督王文韶上奏獲準(zhǔn),中國(guó)第一所現(xiàn)代大學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。

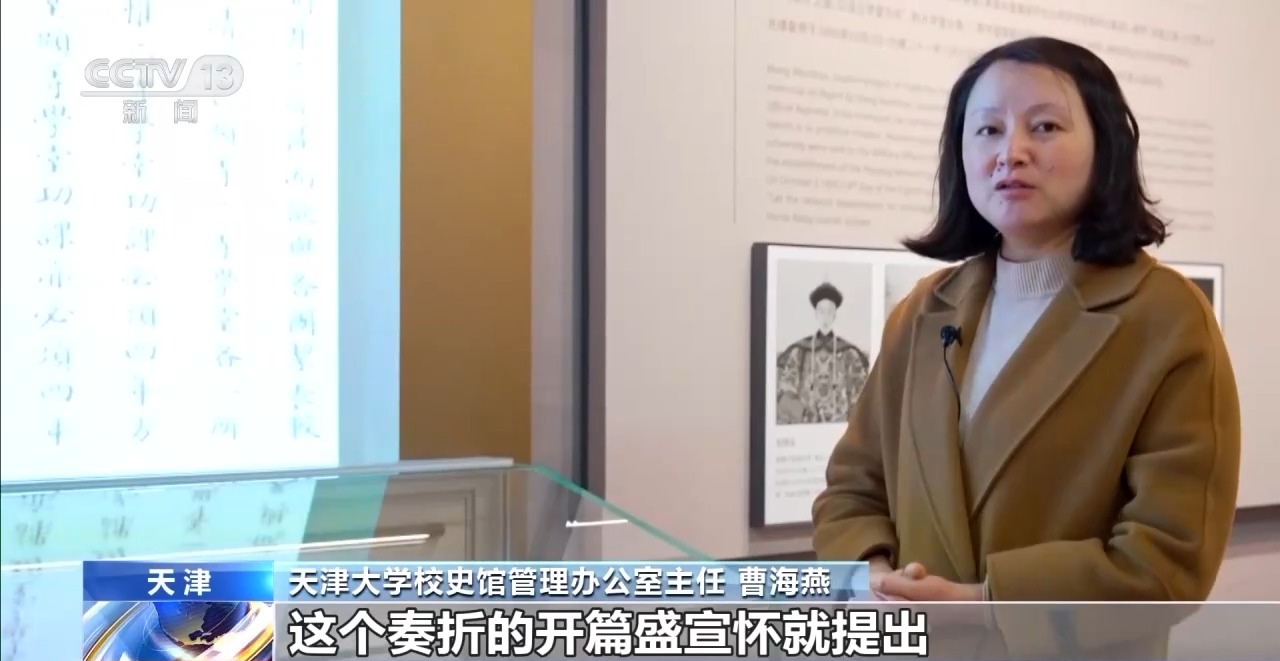

天津大學(xué)校史館管理辦公室主任 曹海燕:奏折的開(kāi)篇盛宣懷就提出,自強(qiáng)之道,以作育人才為本,求才之道,以設(shè)立學(xué)堂為先。

當(dāng)時(shí),北方沿海地區(qū)統(tǒng)稱(chēng)北洋,這所新式大學(xué)也由此得名北洋大學(xué)堂。北洋大學(xué)堂開(kāi)創(chuàng)了多個(gè)“第一”:中國(guó)的第一部大學(xué)章程、第一份招生啟事、第一張大學(xué)畢業(yè)文憑。此外,它還設(shè)立了中國(guó)第一個(gè)工科研究所,培養(yǎng)了第一批工科研究生,創(chuàng)立了第一個(gè)航空工程系,率先開(kāi)展高等工程教育實(shí)踐。幾十年間,校名與校址幾經(jīng)變遷。直到1951年,學(xué)校正式定名為天津大學(xué)。一路走來(lái),學(xué)校始終秉持“實(shí)事求是”的校訓(xùn),校歌中“不從紙上逞空談,要實(shí)地把中華改造”的詞句,更是其精神傳統(tǒng)的生動(dòng)寫(xiě)照。

天津大學(xué)檔案館館長(zhǎng) 韓寶志:實(shí)事求是,求這個(gè)是什么?校歌里唱到“建設(shè)為同胞”。那么是為國(guó)家培養(yǎng)人才,興學(xué)強(qiáng)國(guó),要一步一步地把這事做實(shí)了,這也就是我們后來(lái)總結(jié)的“國(guó)之所需,天大所向”,實(shí)際上就是我們創(chuàng)辦中國(guó)大學(xué)精神的一種表現(xiàn)。

為民族圖強(qiáng)而生,鑄就了這所大學(xué)的奮發(fā)與勤勉。館內(nèi)珍藏著兩份近百年前的文物,一份是茅以升校長(zhǎng)親筆批改的學(xué)生作業(yè),另一份是機(jī)械系學(xué)生手繪的沖床設(shè)計(jì)圖,字里行間流露出的一絲不茍與精細(xì)入微,至今仍令參觀者驚嘆。百歲校友周政清晰記得,即使在抗戰(zhàn)時(shí)期學(xué)校輾轉(zhuǎn)大西北、條件極為艱苦的情況下,師生們的學(xué)習(xí)熱情也絲毫不減。

天津大學(xué)校友 周政:自己做一個(gè)鐵皮,打一個(gè)圓圈,插在墨水瓶瓶口,棉簽里邊滿滿調(diào)上煤油,就點(diǎn)起來(lái)了,那叫開(kāi)夜車(chē)。作業(yè)多,開(kāi)夜車(chē)還不見(jiàn)得能做得完,要肯吃苦才行。

校史館內(nèi)設(shè)有兩面光影墻,記錄著從三四十年代的錢(qián)塘江大橋、攀枝花鐵礦,到新中國(guó)成立后的“兩彈一星”、油氣勘探等一系列重大工程,其中不乏天大校友的貢獻(xiàn)。在曾經(jīng)熱映的電影《我和我的祖國(guó)》中,故事原型之一就有北洋大學(xué)校友林治遠(yuǎn),他在開(kāi)國(guó)大典前克服重重困難,成功設(shè)計(jì)了天安門(mén)廣場(chǎng)首根電動(dòng)旗桿。

天津大學(xué)校史博物館學(xué)生講解員 薛博允:22.5米的旗桿要求國(guó)旗全自動(dòng)升降,這在舊工業(yè)體系下沒(méi)有先例,林治遠(yuǎn)校友是無(wú)數(shù)天大人的縮影,這也給像我這樣的新天大人啟示,要把自己的青春,要把自己的熱愛(ài)奉獻(xiàn)在祖國(guó)需要的地方。

這臺(tái)老式車(chē)床,曾在六七十年代承擔(dān)航天計(jì)時(shí)技術(shù)的研發(fā)任務(wù);這座反應(yīng)釜,則見(jiàn)證了我國(guó)打破國(guó)外技術(shù)壟斷、成功突破青霉素提純瓶頸的艱辛歷程。不管條件多么艱苦,只要國(guó)家有需求,天大人就會(huì)迎難而上。

天津大學(xué)精儀學(xué)院原院長(zhǎng) 靳世久:研制國(guó)家航天用和火箭發(fā)射用的脈沖源和音叉振蕩器,要求很高,特別不容易加工,但是大家沒(méi)有被困難所嚇倒,再大的困難我們也得做出來(lái)。

天津大學(xué)化工學(xué)院教授 龔俊波:那時(shí)國(guó)產(chǎn)青霉素和進(jìn)口青霉素在質(zhì)量上有一個(gè)比較大的差距。藥物結(jié)晶之前國(guó)內(nèi)沒(méi)有人搞過(guò),完全是一個(gè)空白,但是只要國(guó)家有需要我們就要去做。我們從原來(lái)技不如人、質(zhì)量差,到后來(lái)逐漸領(lǐng)先全球。

一座校史館,也是一條精神紐帶,曾經(jīng)一屆屆參觀的學(xué)生,一批批志愿者講解員,如今有的成為學(xué)術(shù)中堅(jiān),有的成為科研骨干。在大科學(xué)裝置、水下滑翔機(jī)、智能電網(wǎng)、腦機(jī)接口等各領(lǐng)域,天大人正接力前行,展現(xiàn)新時(shí)代的使命與擔(dān)當(dāng)。

天津大學(xué)學(xué)生 王梓萱:我由心地生出一種特別自豪和驕傲的感覺(jué)。每一個(gè)領(lǐng)域,每一個(gè)天大人都會(huì)有自己的方式為我們最?lèi)?ài)的祖國(guó)作出一份自己的貢獻(xiàn)和努力。

天津大學(xué)醫(yī)學(xué)部藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng) 劉秀云:我本人是在2010年至2012年在這兒當(dāng)講解員,當(dāng)年老先生們用手畫(huà)下來(lái)的工程制圖與我們現(xiàn)在用電腦畫(huà)下來(lái)的相比甚至更精美。那種追求極致的精神,會(huì)給人新的動(dòng)力,激發(fā)自己更好地學(xué)習(xí)、工作,把老一輩的精神傳承下去。

展覽的終點(diǎn),是一面充滿溫情的信息墻,每位校友都能找到自己的青春記憶。在這里,每個(gè)人都是歷史的參與者,更是未來(lái)的創(chuàng)造者。

(總臺(tái)央視記者 潘虹旭 姬強(qiáng) 雷飚 楊煜)